家相・地相・風水などでは度々「庭の石」についての法則が出てきます。

中庭ニ石多キト房内道具多キハ産難ヲ主ル。宅前ニ恠石アルハ死産ヲ主ル。

中庭に石が多く、寝室に物が多い場合は出産の難につながる。家の前に怪しい石がある場合は死産につながる。

多田鳴鳳著・水魚道人注釈「洛地準則 詳解」より引用

壁間破レテ烟(ケブ)リ外ニ洩レルハ眼病ヲ主(ツカサド)ル。宅ノ四方ニ大石マタハ井水アルモマタ同論ナリ。

壁が破れて煙が外に漏れると眼病になる。宅の四方に大石または井戸・水があると同じく眼病を患う

多田鳴鳳著・水魚道人注釈「洛地準則 詳解」より引用

洛地準則・詳説講座では上記のような先人たちが見出した法則や規則が、現代の日本の住宅環境において当てはまるのか?その有効性はどうなのか?を自分の知見も交えながら解説しています。

先人たちが提唱・主張する法則やルールは無数に存在しますが、時代や環境が大きく異なるため、現代の日本において活用できるものと、そうでないものを精査する必要があります。具体的には使えなくても、抽象化することで活用できるものもたくさんありますし、占いとしてではなく現代では「ライフハック」「科学」として活用されている法則も多数あります。

上述の「庭石」「敷地内の大きな石」についても、必ず眼病や出産の難が出るわけではありません。しかし、確かに大きな石があることで、その家の現象の偏りが顕著になることはしばしば見受けられます。石の大きさや位置にもよりますが、「石による現象なのでは?」と無視できない場合もあります。なぜなら、実際に石を撤去することで、その後起きてくる現象がガラッと変わったり、流れが変わることもあれば、どこからともなくよくわからない大きな石を運び入れたおうちが今まで大きく異なる現象が起きたりすることがあったりします。

石と現象の因果関係については疑いの目を忘れずに精査する必要がありますが、敷地内の石についてはあまり無視できないことが多いので、今のところ先人たちが気づいた法則に6〜7割ほどは賛成すべき点があると考えています。

なぜ庭石によって流れが変わるのか?

他にも説が検討すべき理由があるかもしれませんが、なるべくスピリチュアルや霊的な要素は抜きにして、石については下記のような科学的な根拠があるのではないかと、推測しています。

1.空間の分断や動線の障害物としての空間的効果説

2.大きな石が過去に運び込まれるほどの水難があった地域説

3.雨水の集中と排水の偏りによる土壌腐敗説

4.石の蓄熱が夜間に放出され温度が上昇する説

冒頭に述べた洛地準則によると、「水」に関する現象が多々見受けられます。日本の家相や地相は中国から持ち込まれた風水理論だけではなく、かなり日本風にローカライズされています。特に「水や湿気をどう対処するか?」というライフハック的な法則が非常に多いです。石も水に関する現象を呼び起こす要因として考えられてた節があるため、何か水が関係しているのかもしれません。

まず、上記の中で「2.雨水の集中と排水の偏りによる土壌腐敗説」が有力なのではないかと考え、下記のシミュレーションを行なってみました。

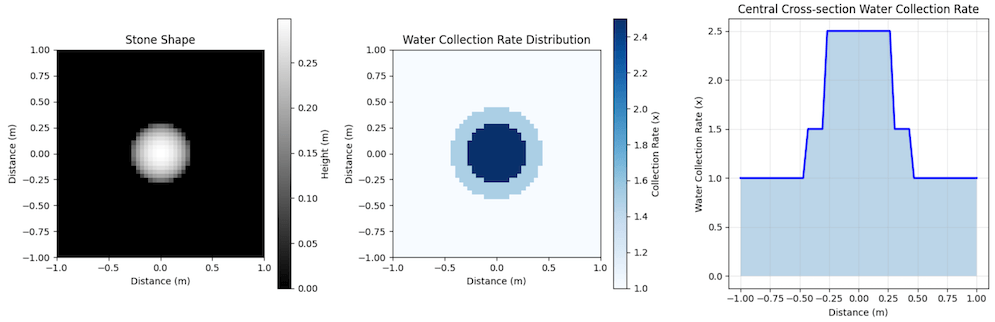

石による水分集約効果の簡単なシミュレーション

単純な話ですが、大きな庭石があると表面積が大きくなるため、そこに水が付着しやすくなります。石に付着した水は滴り、地面のほうに落ちていきます。なので、単純に石がない場所に比べると、石がある場所は「水が集まりやすいのでは?」ということを検証するため、pythonで簡単なシミレーションを行なってみました。

# 基本パラメータ garden_area = 4.0 # 庭の面積(m²) stone_radius = 0.25 # 石の半径(m) humidity = 0.8 # 大気湿度(80%) temp_diff = 5.0 # 温度差(℃)

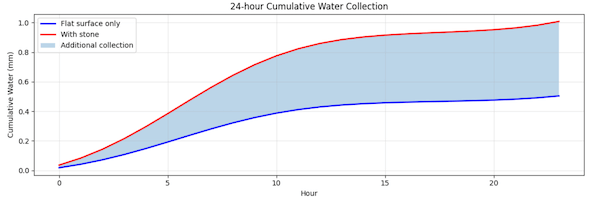

シミュレーションの結果、半径0.25 mの石で最大で2.5倍の集水量(庭全体の平均収集率: 1.14倍、石中心部(石の直下部分): 2.50倍)になりました。直径25cmという比較的小さな石でも、年間で64.5L分の水分が余分に集まることになります。五行の「金生水」の作用は「凝集」なのですが、これをイメージさせる結果となりました。

家や建物は石に比較すると、何十倍・何百倍もの表面積になるので、石が集める水は無視できそうな量かもしれませんが、「2.雨水の集中と排水の偏りによる土壌腐敗説」もありえるのかもしれません。実際の石を用いて追加実験を行ったり、石を集めてしまいたくなる心理的背景説など、他の可能性も視野に入れて検討していきたいと思います。このような感じで洛地準則・詳説講座では、先人たちの知恵や発見をひとつずつ吟味するように解説しております。気になる方はチェックしてみてくださいね。

にしけい