今日は梅花心易についてのご質問をいただいておりますので、お答えしていきます。

にしけい先生こんにちは❣ちょっと梅花心易で占っていて疑問が出たので質問です。

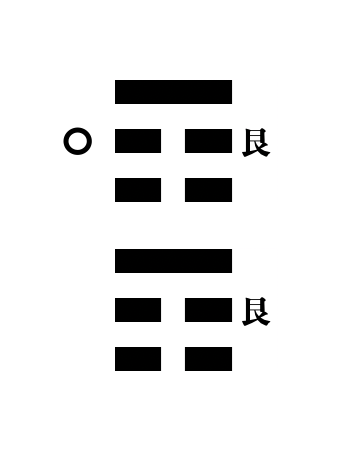

夫がAIマーケティングスクール(8週間で9万円のコース)に入りたいというので、卦を立てたら艮為山の5爻が出ました。

これは艮なので、ストップ、いったん思いとどまった方がよいという解釈になりますか? 過去の先生の本には「確実に進め」的なことが書いてあったので、やったほうがよいのかやらない方がいいのか迷います。

最近せっせと梅花心易を使っていて、あまりの精度に驚いています!どうしてこんなに当たるのでしょう!?😂

重卦が苦手なのですが、梅花心易で重卦のときの吉凶の判断基準をアドバイスいただけたら嬉しいです。

艮為山の卦辞の概説

梅花心易ってコツを掴み出すと、めちゃくちゃ当たり出す人がいらっしゃるんですよね…。錠剤がお腹の中でパーッと溶けてよく効くイメージをCGで表現したお薬のCMみたいに、固定観念が壊れてパーッと当たり出しておもしろくなるんですよね。

とはいえ、確かに重卦が出ると何か意味があるんじゃないかと考えてしまったり、同じ五行なので判断に迷いますよね。たかが8分の1、されど8分の1。捉えどころが難しいと感じられる方も多いようです。

まずは、おさらいがてら「艮為山」の卦辞を見てみましょう。

(中略)

象に曰く、兼ねて山あるは艮なり。君子もって思うことその位を出でず。

周易講座4期で詳しく解説しますが、まず最初の文章を意訳すると

「相反する要素が持続した状態ではあるが、特定の範囲に固定されたわけではない。障害がない平らな場に行ってもあなたと関連性のあるものは明確に見えてこないし、あなたが識別・区別されることもない」という感じになります。

「艮」という漢字は「特定の状態を持続する」という意味ですが、「眼」という漢字にも使われるように、眼球のように何かと何かの間にハマって抜けないような状態です。

「背」は人体の背中もかかっていると思うのですが、実際は「上下(内外)に分かれているもの(山が二つ)」を指しており、この分かれている相反するものの中にハマってとどまっているような状態です。しかし、「その身を獲ず」であり、「咎なし」なので、完全に身動きが取れないわけではない状態です。ちょうど眼球のようにクルクルと回ることは出来るようなイメージです。

実は艮為山は、易経の中で1つ前の卦である「震為雷」の上爻変「震いて索索たり。視ること矍矍たり。征けば凶」と深い関連があります。本来は直進性を推進する震為雷なのですが、最後の上爻変だけ「視ること矍矍たり」とあり、キョロキョロと目移りしています。震為雷→艮為山は「眼」でつながっているんですね。

易経を作った人(たち)は曲と曲のつなぎ目をナチュラルにリミックスするセンス溢れるDJのようで、卦と卦のつながりを漢字だけでうまくつないでいるんですね。意味がわかるとマジでCOOLっス。

最後の「象に曰く、兼ねて山あるは艮なり。君子もって思うことその位を出でず」の「位を出でず」という部分が、「獲ず」「人を見ず」「咎なし」と同じような意味として用いられている点も非常にかっこいいです。

「思」という漢字には、「細かい隙間からチョロチョロ出入りする」というニュアンスがあるのですが、最後に「出でず」なので、やっぱりピッタリハマっているような状態なんですね。

一言で言うと、「適切な位置で適切に留まっている状態」であり、「動けない」じゃなくて「動かない」という状態なんですね。マーケティング用語で「FOMO (Fear of Missing Out)」という言葉があって、「常に周囲の行動や情報を追っていないと、自分だけが取り残されてしまうのではないか」という恐怖心や不安のことを指します。

「艮為山」はこのFOMOに対するアンチテーゼみたいなところがあって、植物の種が適した環境にたどり着いたら勝手に芽を出して、根を生やすように、周囲にとらわれず自分のペース・タイミングで動き出すことを推奨しているような卦でもあります。

この時点で、流行りモノの極みとも言えそうな「AIマーケティングスクールに飛びつくこと」はどうなんだろう?と疑いたくなってきます。笑

艮為山 五爻変の爻辞の概説

それで、もう不要かもしれませんが、艮為山の五爻変についてもサラッとふれておきます。

岩波文庫の易経などをはじめ多くの翻訳本が艮為山の爻辞の解説を「体の部位」になぞらえて解説しており、「輔」と書いて「ほおぼね」と読ませるものが多いです。確かに、初爻から「趾(こむら)」といった具合に体に関する漢字が出てくるので、五爻目の「輔」も「ほおぼね」と読みたくなるのかもしれませんが、実際のほっぺた・ほおぼねに焦点を当てるのではなく、漢字の動きを追ったほうがより易経をクールに読み解けます。

「輔」と「序」は同じような動きを表す漢字で、動きとしては「横展開」を表します。「言」は「一定の流れに境界線をもたらして区切ること」を指します。「悔」は「未分化」な状態であるため、五爻目の爻辞は、「脇が固まり、分化していく」ということです。「理由や『そうなる流れ』みたいなものが固まってきて、自然と展開していく状態」を指します。

例えば、避けようとしても「何かをやる羽目になること」ってあるじゃないですか。どう足掻いてもこれは自分しかやれない、自分にしかできないことだろう…という状態です。誰が見ても納得して、自然な流れのように見える状態です。

ここで、質問者さんはおそらく「それってAIマーケティングスクールに申し込んでもいいってこと?」と思われるかもしれませんし、思い込みたいかもしれません。しかし、艮為山の基本姿勢は「ピタッとハマるまであえて動かない」です。とりあえず保留にしておいて、無理に決心しなくても、やるべき流れになったらやればいいし、他にやるべきことが出てきてAIマーケティングスクール以外のことを始めることになっても、それはそれで『その輔に艮まる。言うこと序あり。悔い亡ぶ』なのです。

梅花心易的にみると、どうしても「艮」と「艮」は同じ五行なので判断がしにくいかもしれませんが、艮為山は基本的に「積極的待機」なので、しっくりくるものが来るまでは散歩をしたり、流れに身を任せてのんびり過ごしたほうがいい場合が多いです。その上で「これだ!」というものが出てきたら、きっちり踏み込む。今はそのための準備期間(モラトリアム)だったりします。

ということで、艮為山は周易講座4期13回目(2026年6月24日)で解説予定なので、気になる方はチェックしてみてくださいね。

にしけい