家相と地相の違い

「家相と地相どっちが大事ですか?」というご質問をたびたびお受けするので、僕なりの見解を述べておきます。まず、そのまえに家相と地相の基本的な違いを簡単に整理しておきます。

家相(かそう)とは、建物そのもの(間取り、設備、方位、形状など)が住人に与える影響を読み解く学問です。玄関の位置、水回りの配置、部屋の形、窓の向きなど、住宅の内部構造や設備を中心に判断します。

地相(ちそう)とは、土地そのもの(地形、周辺環境、土地の履歴、立地条件など)が住人に与える影響を読み解く学問です。土地の形状、傾斜、水の流れ、周辺の建物、交通状況など、その土地が持つエネルギーや特性を中心に判断します。

影響力の比率は、地相80% vs 家相20%ほど

家の間取りや設備を見る「家相」と、土地の状態・地形などを見る「地相」どちらも確かに大事なのですが、結論から言うと、現代においては特に地相のほうが大事だと言える場面が多く、講座などでは「地相が約80%、家相が約20%ぐらいの影響力があります」とお伝えしています。

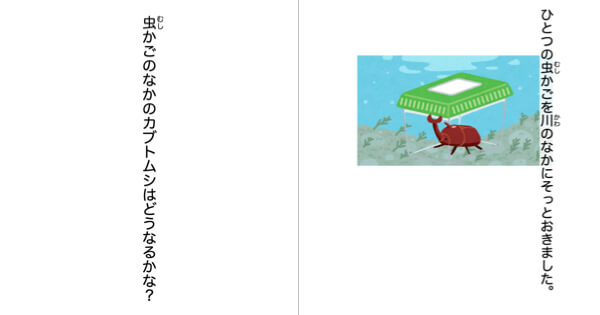

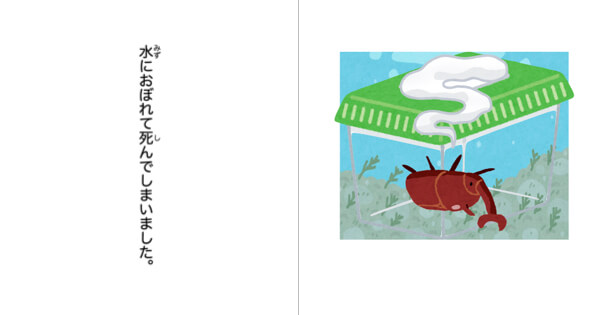

かなり極端な例ですが、過去に書いた「絵本で入門 風水・地相・家相」では「カブトムシの虫かごをどこに置くか?」という例で説明しております。

また、日本の気学の流布に貢献した園田真次郎も当初は家に重きをおいていましたが、巻数が進むにつれ家を建てる土地の方が重要であると述べています。

実際、建てられた家や建物とそこに起きてくる現象を観察していると、土地の重要性を強く実感します。土地でほぼ決まるといっても過言ではありません。

いくらカブトムシの虫かごが最新のテクノロジーを駆使したものでも、設置する場所が過酷な環境だと中の住人たちの生活は安定しないでしょう。カブトムシの例はかなり極端ですが、まず「どこに建てるか」が非常に重要です。家の間取りや向きも大事なのですが、何よりも土地です。

絵本で入門 風水・地相・家相より引用

建築や住居に関する占いの原点は「風水」だと思われるかもしれませんが、人間の定住化が世界で同時多発的に起きたタイミングで発生・発展していると考えられ、現存している起源を遡ると紀元前二一〇〇年ごろには既に確立されています。

ニネヴェで出土した「占い文書」を刻んだ石板には「家が高いところにあると、その家は破壊され、また荒廃する」といった家づくりに関するノウハウが列挙されており、「どんな家を建てるか?」ということよりも、まずは「どこに家を建てるか?」ということについて述べています。

古代から重視された土地選び

住宅環境や住宅技術は日々進歩しており、日本で家相地相が人々に浸透した江戸中期〜後期ごろに書かれた家相書・地相書は現代では、通用しない箇所もたびたび出てきます。例えば、トイレをまだ厠(雪隠)と呼んでいた頃はトイレを住宅内に設置すること自体が異常で少数派でした。そのため、当時に書かれた占い書籍には「トイレはどこに設置しても凶である」という風潮でした。

このように、住宅内の設備などを含め「家相」に関しては、科学技術の進歩などにより「一時的な法則」が散見され、現代では通用しないものも多数ありますが、「地相」に関してはというと、マンションの購入や賃貸物件などにおいても通用する普遍的な法則である場合が多いです。

住宅内の設備・向き・形などが重要ではない、と言っているのではなく、「どこに家を建てるか」「どこに住むか」のほうが影響力が大きいということです。さらには「どの都道府県」「どのエリア」といった「周辺環境」がまず重要であり、災害のリスクまで含めて考えた場合でも、「どこに住むか」の段階で慎重に判断すべきと言えます。

土地が家を作り、家が人を作る

おもしろいことに、どのような土地を選ぶかによってそこに建てられる家やマンションの形状や性質の傾向が表れてきます。「土地→家」という順序で影響が出てきて、それはそこに住む人たちにも影響が出てきます。

ということで、「家相と地相どちらが大事ですか?」という質問にお答えするのであれば、「圧倒的に地相」と言えますし、「どういう家に住むか」ではなく「どこに住むか」は人類にとって普遍的な問いであり、その問いに答えを出すために研鑽してきた中で「風水」や「地相」といったものが生まれ、現代においては「住環境学」「建築環境工学」といった学問として昇華しています。

土地を見る上で重要な要素

土地を鑑みる上で僕が重要視している要素を大まかに書いておきます。

1. 過去に何があったか

2. 現在どのようなことが起きているか

3. 形状や災害リスクなど

4. 今後どうなっていきそうか

5. 何かが隠されていないか

です。それぞれに細かい判断箇所がありますが、大まかな方針としてはこの5つです。その際に現象や象意を見ながら、確認して、これから住む人との相性を鑑みていきます。

「占い」として捉われるよりも、現状の技術やテクノロジーと調和をとりながら、「見落としているところを少なくする」「大きな失敗を避ける」ということが重要で、先人たちが見つけた普遍的な法則がヒントになることも多々あります。現代を生きる僕たちがどう生かすかだと思います。

にしけい